商標登録で立ちはだかる壁『拒絶理由』とは?

「商標は出願すれば自動的に登録されるんでしょ?」

そう思われている方も少なくありません。

しかし実際には、特許庁の審査を通過しなければ登録は認められません。その過程で大きな壁となるのが 『拒絶理由』 です。

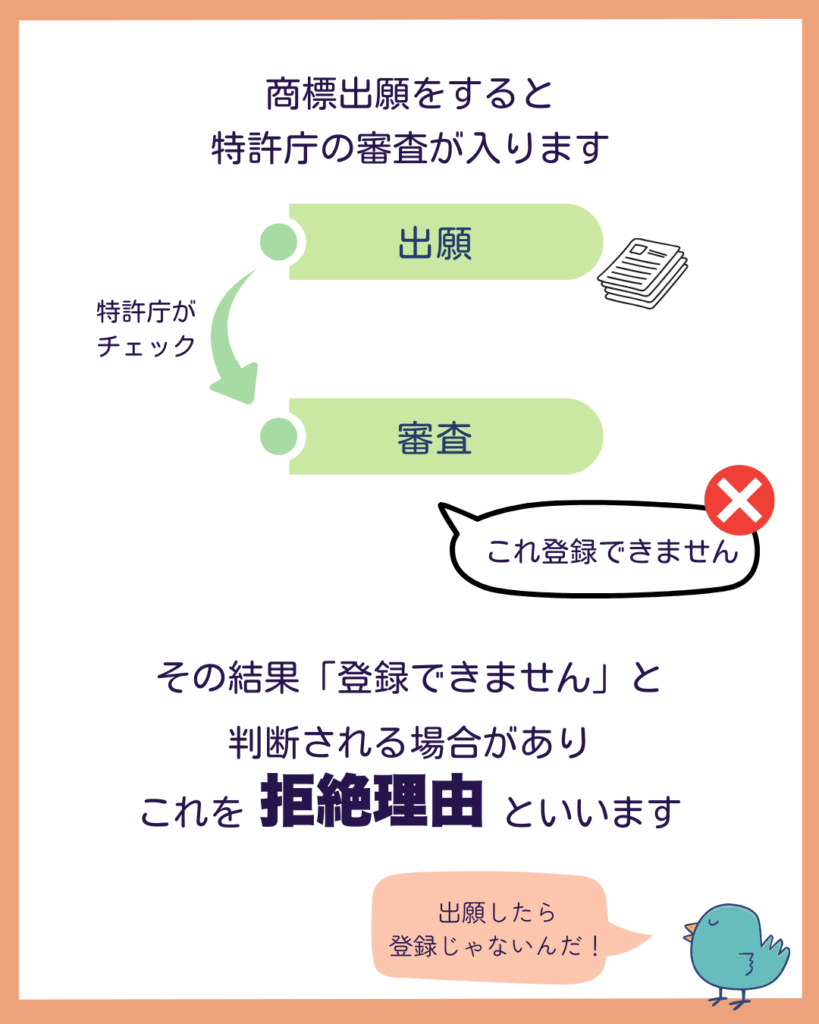

商標出願から登録までの流れ

出願を行うと、特許庁の審査官が「この商標を独占的に使用させてよいか」を商標法に基づいて審査します。

要件を満たさないと判断された場合、出願人には 拒絶理由通知 が届きます。

ただし拒絶理由が出たからといって、登録の道が完全に閉ざされるわけではありません。

意見書や補正書で説明を行うことで、登録につながるケースも多くあります。

よくある拒絶理由の例

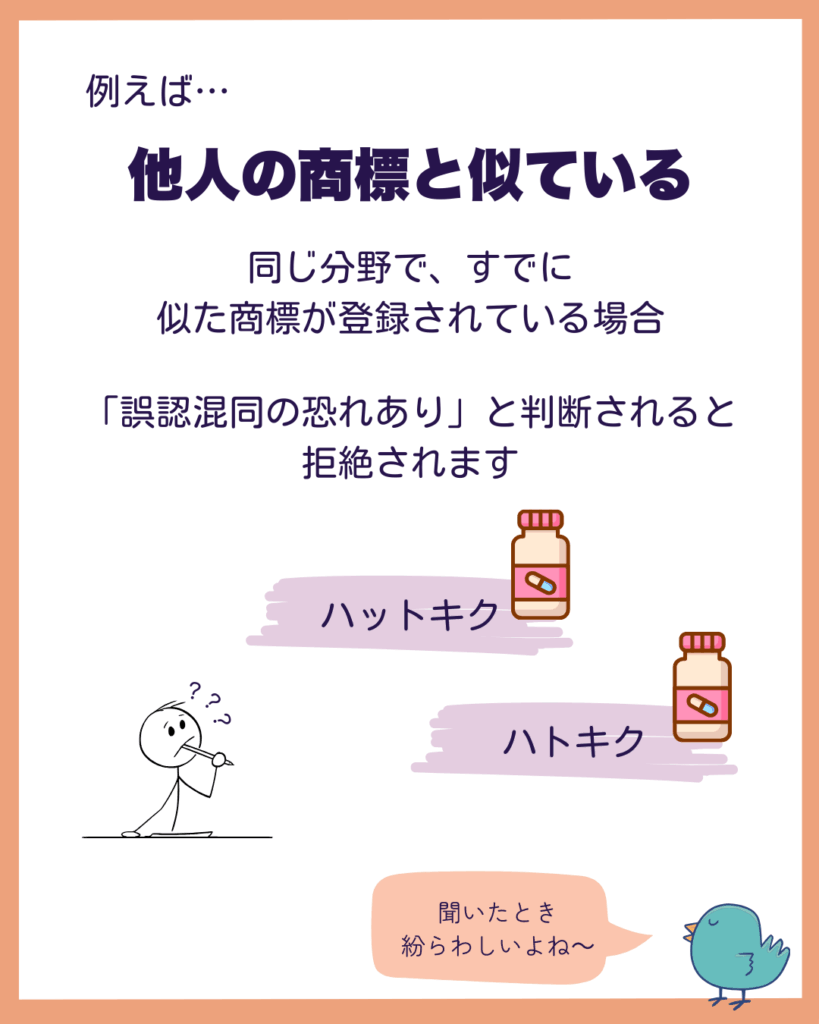

1. 他人の商標と似ている場合(商標法第4条第1項第11号)

拒絶理由の中でも、出願人の方が特に直面しやすいのが「既に登録されている他人の商標と似ている」というものです。

審査官は、

・ 見た目(外観)

・ 読み方(呼称)

・ 意味(観念)

の三つの観点から、出願された商標と先行商標を比較します。

例えば、ある製薬会社が「ハトキク」という商標を薬品について出願したとします。

一方で、既に「ハットキク」という名前が同じ薬品について登録されていたらどうでしょうか。

消費者からすれば、店頭で「ハットキク」と「ハトキク」が並んでいたら「同じ会社の商品かな?」と誤解して購入してしまうかもしれません。

医薬品の例でいえば、たった1文字の違いでも誤解が大きなリスクにつながります。

これは医薬品に限らず、食品や化粧品、アパレルなど 日常的に選ばれる商品・サービス全般 にも同じことがいえます。

「少し違うから大丈夫」という自己判断は危険であり、実際には登録が認められないケースも少なくありません。

せっかくブランドに投資をしても、商標登録が下りなければ看板やパッケージを掛け替えるなど、大きな負担が生じてしまいます。

だからこそ、出願前の調査や専門的な類否判断がとても重要なのです。

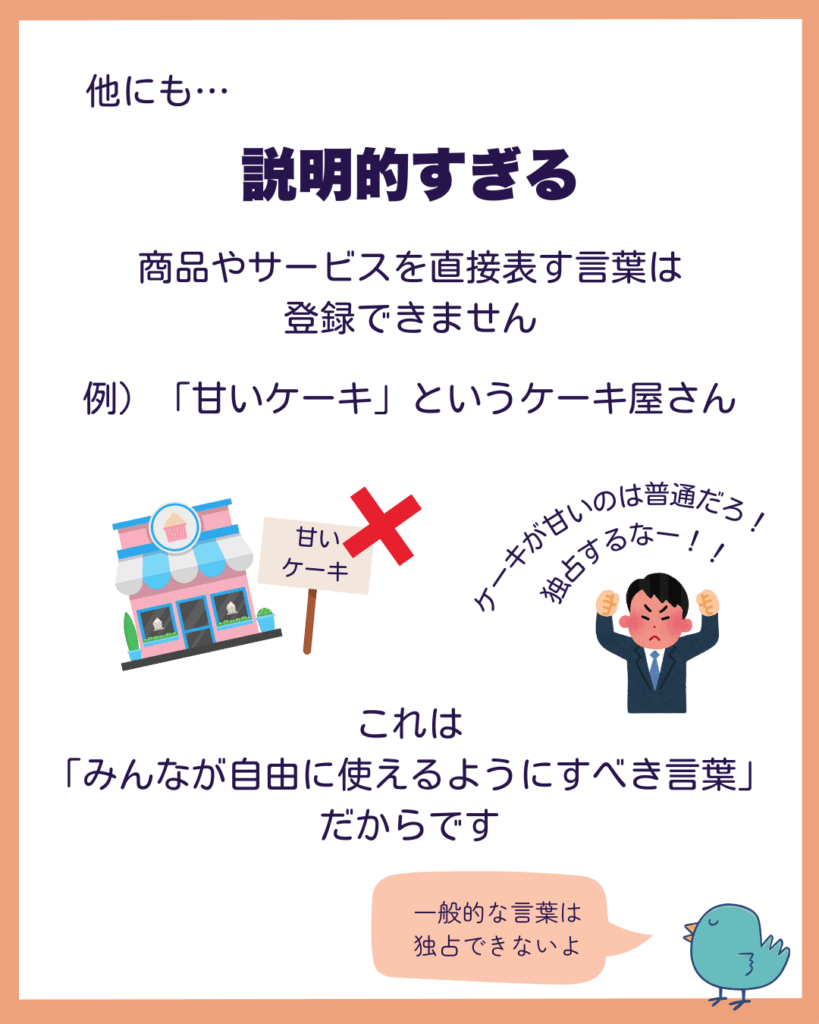

2. 説明的すぎる場合(商標法第3条第1項第3号)

商品の性質や特徴を直接的に示す言葉は、原則として商標登録できません。

例:

・ 清酒に「吟醸」

・ 洋服に「WOOL」

・ 入浴剤に「疲労回復」

・ 飲食物の提供に「セルフサービス」

これらはいずれも「商品の品質や特徴」「サービスの提供態様」を説明するだけの一般的な表現です。もし一社が独占できてしまったら、他の事業者が自由に説明できなくなり、市場の公平性が損なわれてしまいます。

ただし、長年の使用で「この言葉=この会社」と消費者に認識されるほど定着すれば、例外的に登録できることもあります(使用による識別力の取得)。

しかしそのためには広告実績、売上資料、メディア掲載など膨大な証拠を提出する必要があり、中小企業にとっては現実的にハードルが高い場合が多いです。

「わかりやすさ」だけでなく、「ブランドを示す力」があるかどうかを意識してネーミングすることが重要です。

3. 公序良俗に反する場合(商標法第4条第1項第7号)

見落とされがちですが、社会の一般的な感覚に反する表現も拒絶されます。

例:

・ 差別的な意味合いを含む言葉

・ 卑猥な表現

・ 他人を侮辱するフレーズ

また、宗教・歴史・文化に密接に関わる言葉を不用意に使うこともリスクがあります。

特定の神仏や歴史的人物を商品名に使うと、不敬だと受け取られる場合もあるのです。

これは単なる法律上の規制ではなく、ブランド自体の信用や社会的評価に直結する問題 です。登録が認められないだけでなく、企業イメージを損なう危険があるため注意が必要です。

拒絶理由を乗り越えるには

拒絶理由通知が届いたとしても、必ずしも登録の道が閉ざされるわけではありません。

重要なのは「事前の準備」と「通知後の適切な対応」です。

① 出願前にできる対策

・ 商標調査の実施

先に登録されている商標と似ていないかを確認することが、リスク回避の第一歩です。

似ている商標が存在する場合、区分(商品・サービスの分類)を工夫したり、別のネーミングを検討することができます。

・ ネーミングの工夫

「説明的すぎる表現」や「誰でも使いたい言葉」は避けることが重要です。

単純な特徴を表すだけではなく、自社の独自性やストーリーを込めた名前にすることで、審査を突破しやすくなります。

② 拒絶理由通知を受けた場合の対応

通知が来てもすぐに諦める必要はありません。

・ 意見書の提出

審査官の判断に対して「この商標は類似しない」「識別力がある」といった法的な根拠を示すことで、登録に至る可能性があります。

・ 補正書の提出

出願した商品・サービスの範囲を限定するなど、修正を加えることで拒絶理由を解消できる場合もあります。

・ 証拠資料の提出

長年の使用によって消費者に広く認識されている場合、その実績を資料で示すことで登録可能になるケースもあります。

まとめ

商標登録は、出願すれば必ず通るものではありません。

ただし、拒絶理由が出ても「意見書」「補正書」「証拠資料」などで対応することで、登録につながる可能性は十分にあります。

大切なのは、

・ 出願前にどの程度リスクがあるのかを把握すること

・ 通知が届いた際に冷静かつ戦略的に対応すること

この両方をスムーズに進めるためには、専門的な知識と経験が欠かせません。

重要なのは、出願前にリスクを見極め、通知が届いた場合には冷静かつ戦略的に対応することです。

商標登録は専門家にご相談ください

商標は、会社やお店の「顔」であり、長期的に育てていくブランド資産です。

しかし、その登録の道のりには法律的なハードルが多く、個人で乗り越えるのは容易ではありません。

当事務所では、

・ 出願前の簡易商標調査

・ ネーミング段階でのアドバイス

・ 拒絶理由通知への対応(意見書・補正書の作成)

まで一貫してサポートしています。

「せっかく出願したのに登録できなかった」

そんな事態を避けるためにも、まずは一度ご相談ください。

群馬県で特許・商標・意匠に強い弁理士をお探しなら、当事務所へ。

豊富な経験と実績を活かし、お客様の大切な知的財産を確実に保護いたします。

【群馬県で知的財産の商標・特許・意匠のことなら】

羽鳥国際特許商標事務所

所長/弁理士 羽鳥 亘

副所長/弁理士 羽鳥 慎也

弁理士 柿原 希望